なんかパートのおばちゃんが聞えよがしに、「請求書はメールにリンクするより添付して送ればいい。」とか新人に言っている。

数サイトある各運営サイトの契約をまとめて、毎週金曜に請求書を作成するサイトをわしが作ったのだが、メールに「請求書を見るのはこれを見ろ」とURLを記述したメールを送っているのが不満らしい。

1年前は、multipart/alternative で、プレーンテキスト、HTML、PDF添付のリッチなメールを送っていたものです(遠い目)。

それが、今のプレーンテキストの請求書を見るURLのみになったのは理由がある。gmail がことごとく迷惑メールにしやがるので、客が請求書を見ないのだ。

それと、PDFがネットオフラインでも見えるように、会社ロゴ、社印画像をインラインにしているので、サイズがデカい。

今のプレーンテキストは 5KB ほどだが、リッチ(笑)なメールは 80KB と、約16倍のサイズで、こんなものを iモードや SPモードのメールで送られた日には、「ギガが減る!!」とか言われそうである。

SPAM要素を減らすのと、一応プレーンテキスト部分に金額は記述してるので、「請求書が欲しかったらサイト見てダウンロードしてね」というスタンスで今の形になった。

パートのおばちゃんは、自分が優秀であると自己アピールをしたがる傾向があるように思われるのだが、「客の為にはこうするのが正しいのに、それをやってないのは馬鹿なのか!?」とでも思ってんだろーなー。

以前、客が請求書を紙で欲しがるのが多いので、全員に紙の請求書を送りたいとか言い出した事があった。

今のシステムになったのは、昔、事務員2〜3人で、何十通も時間と金を掛けて、請求書を郵送していて、経費削減の為に請求書サイトを作成した経緯を滔々と説明した。

そして、その説明が終わった後で、パートのおばちゃんは何と言ったかと言うと…

「それで、紙の請求書を全員に送っていいですか?」

全然話を聞いちゃいねえ(笑)

自分の素晴らしい提案を差し置いて、しょうもない話をグダグダしやがると思ってたんだろーなー。

物事には何でも理由があるのだが、その理由を尋ねずに、勝手に現在のものを見下して批判し、自分が優れているとか考えるのだから、言っても治らんだろうなあ。

あと、パートのおばちゃんは、請求書のメールが迷惑メールになって客が見ておらず、督促電話を掛けるのを凄く嫌がってるようで、ならば、全員に紙で送ってしまえと思ってるようだ。

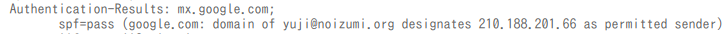

迷惑メールに関しては、gmail のヘッダ見てると、送信IPアドレスがSPFレコードに定義されてないとか書かれてるんだが、会社が使ってるメールサーバーが旧式で、SPFレコードは定義できるけど、定義するかしないかをチェックボックスでチェックするだけで、向こうが勝手に設定し、内容は指定できない。

From: に記述したメールアドレスは、SPFレコードで定義されているメールサーバーで送っているが、そのメールサーバーに接続するIPアドレスがSPFに定義されてないって騒ぐgmail のSPFチェックもちょっと頭がおかしいんだよなあ。

試しに自宅のサーバーからレンタルサーバーにgmailのわしのアカウント宛にメール投げてみたけど

ちゃんとメールサーバーのIPアドレスでSPFチェックされてる。

違いは、会社のIPアドレスはOCNの固定IPアドレスで、わしのはmopera U の動的IPアドレスなのだが、まさか固定IPアドレスサービスかどうかまで把握してるんだろうか?

google ……おそろしい子((( ;゚Д゚)))