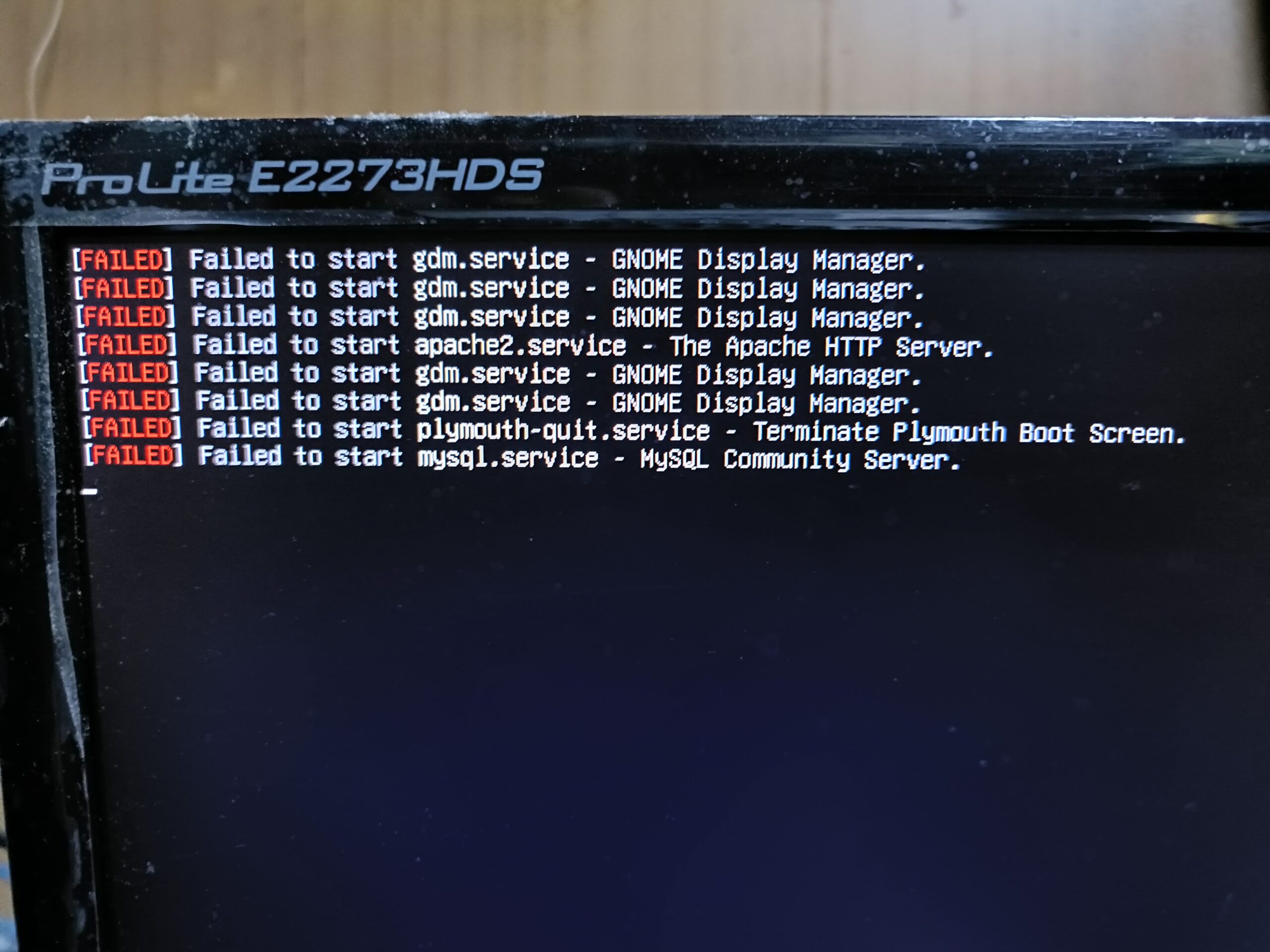

会社のマシンで、wineをインストールして、SoftEther の管理ツール動かしていたが、ふと気づくと「設定」が表示されなくなってて、調べると gnome-control-centerをインストールすると良いとあった。

gnome-control-centerは設定のパッケージだが、普通、こんなのがインストールされてないという事はあり得ない。

gnome-control-center をインストールしようとすると wine32:i386が削除され、衝突状態になっているのが分かった。

検索してても中々該当する事例に巡り会えなかったが、とうとう原因を見つけた。

A clean way to solve this issue by merging all solutions would be to install the OS version of

libgd3that allows to install its i386 version alongside.Initially, libgd3 was provided by the

ondrej/phpppa (https://launchpad.net/~ondrej/+archive/ubuntu/php) (probably others PPA as well)On Ubuntu Noble 24.04, it’s currently

2.3.3-12+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1

- Force install OS version of it

sudo apt install libgd3=2.3.3-9ubuntu5- Install its i386 version

sudo apt install libgd3:i386- Prevent libgd3 from auto updating with ondrej ppa

sudo nano /etc/apt/preferences.d/libgd3-php- Paste this priority to use Ubuntu sources by default

- Run

sudo apt update, now libgd3 will no cause any problemHopefully it helps other people with similar wine installation problems

要は、PPA(Ubuntu用フリーウェアみたいなもの) の ondrej/phpで、libgd3がインストールされて、その依存関係で巻き添えを食うと。

そう言えば、会社のマシンは開発環境で、PHP5.6〜8.4まで、複数のPHPのバージョンを使うので、PPAのondrej/php を入れてたんだった。

特定環境下の問題だから、検索しても出てこなかったのか。

OS版の2.3.3-9ubuntu5のlibgd3をインストールし、libgd3:i386 をインストールして、/etc/apt/preferences.d/libgd3-php を作成して、先の内容を記述しておけば、良いらしいのでそうすると、解決した。

32bit版のパッケージインストールすると、それだけで1GB位ディスク容量食うから、wine32入れずに済むようにならんのかねぇ。