libva1とか、ATI のビデオカードの動画再生支援が標準で入るようになった Ubuntu 11.04だが、残念ながら、 xvba-va-driver の依存関係が破損していて入らない。

まず、ソースを取ってくる。

noizumi@purplecat:~/src$ apt-get source xvba-va-driver

パッケージリストを読み込んでいます… 完了

依存関係ツリーを作成しています

状態情報を読み取っています… 完了

‘xvba-va-driver’ の代わりに ‘xvba-video’ をソースパッケージとして選出しています

注意: ‘xvba-video’ パッケージは以下の場所の ‘Svn’ バージョン制御システムで保守されています:

svn://svn.debian.org/svn/pkg-fglrx/xvba-video/trunk

119 kB のソースアーカイブを取得する必要があります。

取得:1 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/multiverse xvba-video 0.7.7-1 (dsc) [1,951 B]

取得:2 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/multiverse xvba-video 0.7.7-1 (tar) [114 kB]

取得:3 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/multiverse xvba-video 0.7.7-1 (diff) [3,044 B]

119 kB を 0秒 で取得しました (265 kB/s)

gpgv: 2010年12月22日 17時46分06秒 JSTにRSA鍵ID 90CBD8E4で施された署名

gpgv: 署名を検査できません: 公開鍵が見つかりません

dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./xvba-video_0.7.7-1.dsc

dpkg-source: info: extracting xvba-video in xvba-video-0.7.7

dpkg-source: info: unpacking xvba-video_0.7.7.orig.tar.gz

dpkg-source: info: unpacking xvba-video_0.7.7-1.debian.tar.gz

依存関係で、fglrx-driverという名前のパッケージは無いので、fglrxに修正する。

noizumi@purplecat:~/src$ vi xvba-video-0.7.7/debian/control

Source: xvba-video

Section: non-free/libs

Priority: optional

Homepage: http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/

Maintainer: Fglrx packaging team <pkg-fglrx-devel@lists.alioth.debian.org>

Uploaders: Patrick Matthäi <pmatthaei@debian.org>

Build-Depends: debhelper (>= 7), libva-dev, libgl1-mesa-dev

Standards-Version: 3.9.1

Vcs-Svn: svn://svn.debian.org/svn/pkg-fglrx/xvba-video/trunk

Vcs-Browser: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-fglrx/xvba-video/trunk/

XS-Autobuild: yesPackage: xvba-va-driver

Architecture: i386 amd64

Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}, fglrx-driver(>= 1:10-9), libva1

Description: XvBA-based backend for VA API (AMD fglrx implementation)

X-Video Bitstream Acceleration (XvBA), designed by AMD for its ATI/AMD Radeon

GPU, is a future extension of the X video extension (Xv) for the X Window

System on Linux operating-systems. XvBA API allows video programs to offload

portions of the video decoding process to the GPU video-hardware. Currently,

the portions designed to be offloaded by XvBA onto the GPU are motion

compensation (mo comp) and inverse discrete cosine transform (iDCT), and VLD

(Variable-Length Decoding) for MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264) and VC-1 encoded

video.

.

This driver only works with the proprietary fglrx driver from AMD.

noizumi@purplecat:~/src$ cd xvba-video-0.7.7/

noizumi@purplecat:~/src/xvba-video-0.7.7$ dpkg-buildpackage -d

dpkg-buildpackage: export CFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2

dpkg-buildpackage: export CPPFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor):

dpkg-buildpackage: export CXXFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2

dpkg-buildpackage: export FFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2

dpkg-buildpackage: export LDFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -Wl,-Bsymbolic-functions

dpkg-buildpackage: source package xvba-video

dpkg-buildpackage: source version 0.7.7-1

dpkg-buildpackage: source changed by Patrick Matthäi <pmatthaei@debian.org>

dpkg-buildpackage: host architecture i386

dpkg-source –before-build xvba-video-0.7.7

fakeroot debian/rules clean

dh_testdir

dh_testroot

dh_clean

dpkg-source -b xvba-video-0.7.7

dpkg-source: info: using source format 3.0 (quilt)'../xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb’ にパッケージ `xvba-va-driver’ を構築しています。

dpkg-source: info: building xvba-video using existing ./xvba-video_0.7.7.orig.tar.gz

dpkg-source: info: building xvba-video in xvba-video_0.7.7-1.debian.tar.gz

dpkg-source: info: building xvba-video in xvba-video_0.7.7-1.dsc

debian/rules build

dh_testdir

dh_testdir

touch build-stamp

fakeroot debian/rules binary

dh_testdir

dh_testdir

touch build-stamp

dh_testdir

dh_testroot

dh_prep

dh_install "x86/xvba_drv_video.so" "usr/lib/va/drivers/"

dh_testdir

dh_testroot

dh_installchangelogs NEWS

dh_installdocs

dh_install

dh_link

dh_compress

dh_fixperms

dh_strip

dh_installdeb

dh_shlibdeps

dh_gencontrol

dh_md5sums

dh_builddeb

dpkg-deb:

signfile xvba-video_0.7.7-1.dsc

gpg: “Patrick Matthäi <pmatthaei@debian.org>”をとばします: 秘密鍵が得られません

gpg: [stdin]: clearsign failed: 秘密鍵が得られません

dpkg-genchanges >../xvba-video_0.7.7-1_i386.changes

dpkg-genchanges: including full source code in upload

dpkg-source –after-build xvba-video-0.7.7

dpkg-buildpackage: full upload (original source is included)

dpkg-buildpackage: warning: Failed to sign .dsc and .changes file

これで、インストール可能な xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb ができあがるので、

noizumi@purplecat:~/src$ sudo dpkg -i xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb

[sudo] password for noizumi:

未選択パッケージ xvba-va-driver を選択しています。

(データベースを読み込んでいます … 現在 140154 個のファイルとディレクトリがインストールされています。)

(xvba-va-driver_0.7.7-1_i386.deb から) xvba-va-driver を展開しています…

xvba-va-driver (0.7.7-1) を設定しています …

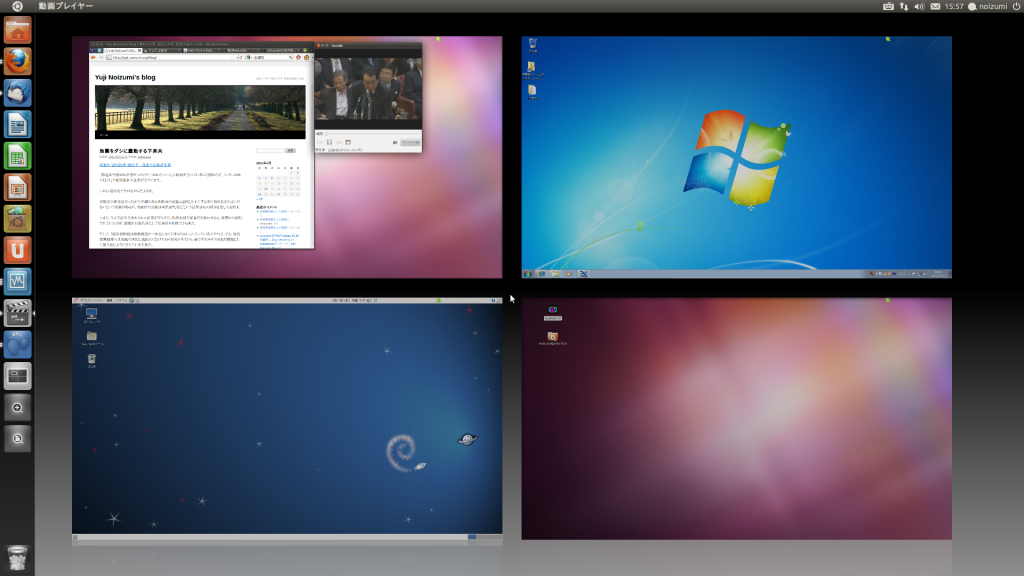

動作確認

noizumi@purplecat:~/src$ vainfo

libva: libva version 0.31.1

Xlib: extension “XFree86-DRI” missing on display “:0.0”.

libva: va_getDriverName() returns 0

libva: Trying to open /usr/lib/dri/fglrx_drv_video.so

Segmentation fault

という事で、依存破損を修正してインストールしても、ダメ。

元々入れてたここのモジュールだと、vainfo で segmentation fault する事は無いが、mplayer-vaapi や vlc --ffmpeg-hw で再生できないので、根本的なところで異常となってるのかもしれない。

こういう部分を追っかけようと思うとかなり気合いを入れないといけないので、修正を待とう(^^;