どうも、/dev/shm をRAM DISKとして使用すると、ファイルが勝手に消されてしまうようで、そのせいで、lock file したつもりだったが、それが消されてしまい、motion が多重起動してしまっていたようだ。

そこで、明示的にRAM DISKを作成する事にした。

|

1 2 3 4 5 6 |

proc /proc proc defaults 0 0 PARTUUID=8c28c22f-01 /boot vfat defaults 0 2 PARTUUID=8c28c22f-02 / ext4 defaults,noatime 0 1 tmpfs /ramdisk tmpfs defaults 0 0 # a swapfile is not a swap partition, no line here # use dphys-swapfile swap[on|off] for that |

/ramdisk に tmpfs をマウントするようにした。

motion の動画もRAM DISKに作成するようにし、micro SDカードにやさしい運用に 🙂

一応、donedone エントリープラン 128kbps でネットワーク回線が繋がっていて、動画作成後にすぐに家のサーバーに転送するようにしてるので、RAM DISKのパンクは無い想定。

|

1 2 3 |

# To give the filename as an argument to a command append it with %f ; on_movie_end value on_movie_end rsync -av --remove-source-files %f 192.168.11.254:public_html/motion |

motion の設定で、on_movie_end で実行するコマンドを指定できるので、それでVPN経由でのファイル転送をやっている。

rsync の –remove-source-files で転送元ファイルを削除するので、RAM DISKにはファイルが貯まらない(はず)。

RAM DISK作成に伴い、車載監視プログラムも /ramdisk を使用するように変更。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 |

#!/bin/bash export PATH=/home/noizumi/bin:$PATH GPIO=26 GPIO_DIR=/sys/class/gpio MOTION_MOVIE_DIR=/ramdisk/motion/detected MOTION_PID=/ramdisk/motion/motion.pid MOTION_STOP=/ramdisk/motion.stop GPS_BASE=/ramdisk/gps_base GPS_LATLON=/home/noizumi/bin/gpslatlon.sh # bluetooth 接続による動体検知OFF用 #BTMAC=XX:XX:XX:XX:XX:XX # OPPO Reno3 A BTMAC=XX:XX:XX:XX:XX:XX # OpenRun Pro by Shokz BTKEY=XX:XX:XX:XX:XX:XX # AB Shutter3 BTKEY_ACTIVATE=0 initialize(){ # GPIO26を有効化。プルアップ抵抗ON echo $GPIO >${GPIO_DIR}/export sleep 0.1 echo in >${GPIO_DIR}/gpio${GPIO}/direction sleep 0.1 echo high >${GPIO_DIR}/gpio${GPIO}/direction } shutdown_handler(){ # GPIOクリーンアップ echo $GPIO >$GPIO_DIR/unexport motion_stop exit 0 } mail_send(){ cat << _EOD_|/usr/sbin/sendmail -t -f yuji@noizumi.org From: yuji@noizumi.org To: yuji@noizumi.org Subject: Car Security alert $1 Car Security alarm was $1 at `date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S"` $2 _EOD_ } sms_send(){ DATEMES=`date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S"` curl -X POST https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/[twilioアカウント]/Messages.json \ --data-urlencode "Body=Car Security alarm was $1 at $DATEMES" \ --data-urlencode "From=[twilio電話番号]" \ --data-urlencode "To=[わしの携帯電話番号]" \ -u [twilioアカウント]:[twilioパスワード] -o /home/noizumi/logs/twilio.log } button_pushed(){ # 車載警報装置発報で、携帯電話のイヤホンマイクスイッチが押され、GPIO26に信号が来る motion_start mail_send activated sms_send activated # ボタンが押されている間、ループ while [ "`cat ${GPIO_DIR}/gpio${GPIO}/value`" = "0" ]; do sleep 1 done mail_send stopped sms_send stopped } motion_start(){ MOTION_STATUS=`curl -s http://localhost:8080/0/detection/status |grep "Detection status" | /bin/sed -r 's/.*Detection status (.*).*/\1/'` if [ "${MOTION_STATUS}" != "ACTIVE" ]; then curl -s http://localhost:8080/0/detection/start >/dev/null 2>&1 fi if [ ! -e ${GPS_BASE} ]; then GPS_NOW=`${GPS_LATLON}` if [ "${GPS_NOW}" != "" ]; then echo "${GPS_NOW}" > ${GPS_BASE} fi fi } motion_stop(){ MOTION_STATUS=`curl -s http://localhost:8080/0/detection/status |grep "Detection status" | /bin/sed -r 's/.*Detection status (.*).*/\1/'` if [ "${MOTION_STATUS}" = "ACTIVE" ]; then curl -s http://localhost:8080/0/detection/pause >/dev/null 2>&1 fi if [ -e ${GPS_BASE} ]; then rm -f ${GPS_BASE} || true fi } bluetooth_connect(){ # 接続状態確認 CONNECTED=`cat << _EOD_|bluetoothctl|grep "Connected: yes" power on info ${BTMAC} quit _EOD_ ` # bluetooth 接続状態確認 if [ "${CONNECTED}" != "" ] || [ -e ${MOTION_STOP} ]; then # 接続してたら、動体検知止める motion_stop else # 接続してなかったら、動体検知スタート motion_start fi # AB Shutter3 接続状態確認 CONNECTED=`cat << _EOD_|bluetoothctl|grep "Connected: yes" power on info ${BTKEY} quit _EOD_ ` # 接続してたら triggerhappy再起動 if [ "${CONNECTED}" != "" ] && [ -e /dev/input/event0 ]; then if [ "${BTKEY_ACTIVATE}" != "1" ]; then BTKEY_ACTIVATE=1 sudo systemctl restart triggerhappy.service fi fi } initialize trap shutdown_handler 1 2 3 15 # motion を daemon モードで起動 if [ ! -e ${MOTION_PID} ]; then mkdir -p ${MOTION_MOVIE_DIR} motion -b fi while :; do # pulseaudo 起動確認 if [ "`ps ux|grep -e \"${USER}.*pulseaudio\"|grep -v grep`" = "" ]; then pulseaudio --start sudo systemctl restart bluetooth.service fi # イヤホンマイクボタンが押された時(車載警報装置発報) if [ "`cat ${GPIO_DIR}/gpio${GPIO}/value`" = "0" ]; then button_pushed fi bluetooth_connect if [ -e ${GPS_BASE} ]; then GPS_SAVE=`cat ${GPS_BASE}` GPS_NOW=`${GPS_LATLON}` if [ "${GPS_NOW}" != "" ] && [ "${GPS_BASE}" != "" ]; then DISTANCE=`distance.sh ${GPS_SAVE} ${GPS_NOW}` if [ "`echo \"${DISTANCE}>100\"|bc`" = "1" ]; then mail_send "GPS Warning! ${DISTANCE}m moved." "https://maps.google.com/maps?q=${GPS_NOW}" echo "${GPS_NOW}" > ${GPS_BASE} fi fi fi sleep 1 done |

追加してる処理は、AB Shutter3 用 triggerhappy 再起動で、AB Shutter3 が接続してない状態だと、/dev/input/event* が作られておらず、triggerhappy が起動しても、監視対象デバイスが無い状態。

接続後は、デバイスファイルが作成されるので、その時点で triggerhappyを再起動すれば、設定通り動くようになる。

ちなみに、AB Shutter3 用の設定は次の通り。

|

1 2 |

KEY_VOLUMEUP 1 sudo reboot KEY_VOLUMEDOWN 1 sudo poweroff |

わしの買った AB Shutter3 は長押しのキーコードが出なかったので、上と下だけ。

triggerhappy は root 権限で動いてるので、sudo は要らんけど、まあ、念の為、付けておいた。

|

1 2 3 |

#!/bin/sh timeout 1 /usr/bin/gpspipe -w -n 5| /bin/grep -E "\"TPV\",.*\"lat\":.*\"lon\":" | /bin/sed -r 's/.*"lat":([^"]*),"lon":([^"]*),.*/\1,\2/' | /usr/bin/head -1 |

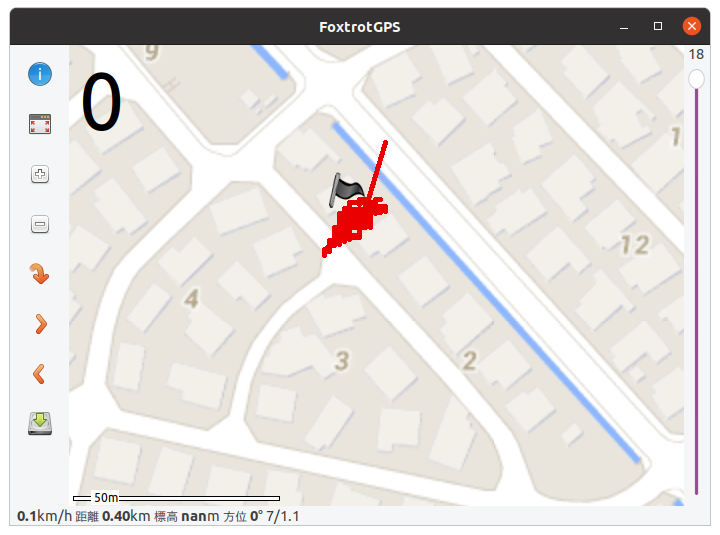

他には、gpsd の出力で、”TPV” の行に、lat と lon が存在しない場合があって、緯度、経度が正しく出力されていない事があったので、その対策をした。