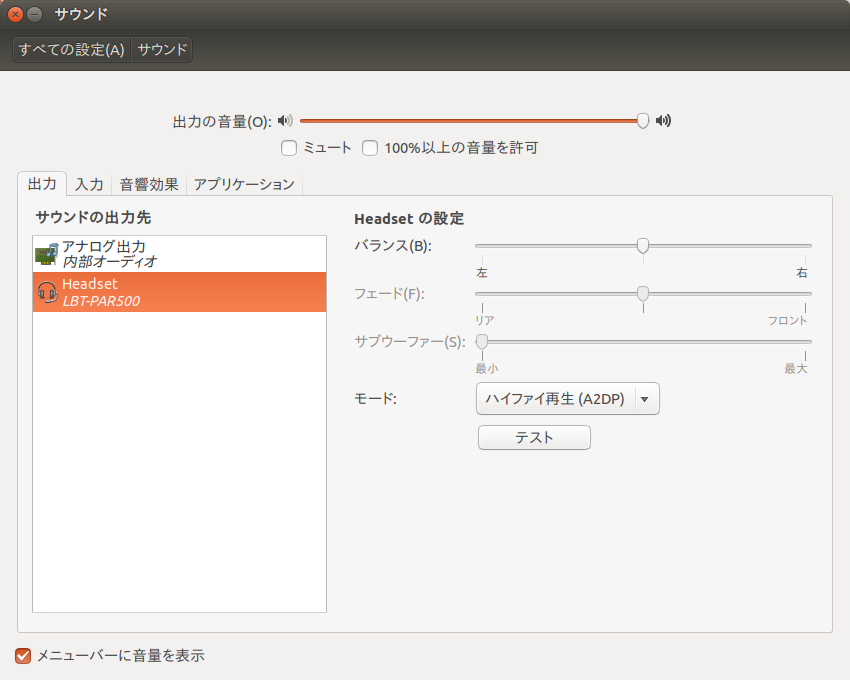

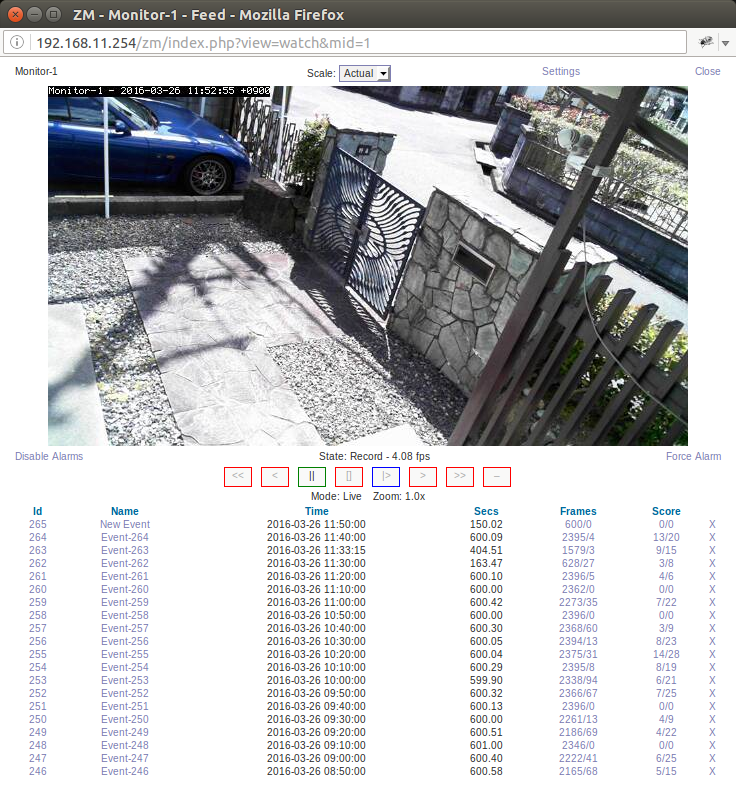

VirtualBox 5.2.2の仮想PCは、Ubuntu 14.04 LTS ホストで、Windows 10 Pro 64bitをゲストで動かしているが、Blu-ray再生環境が手に入れば、セレクタブルブートのWindows 10を起動しなくて済む。

PowerDVD、WinDVDの体験版試したら、「仮想マシンダメ」と英語で言われた。一々、仮想マシンかどうか見てんのかよ…。めでてえな。

そして、探してみると、無料の再生ソフトを発見。Blu-rayって時間が経つと再生できなくなる嫌らしいプロテクトがあるので、再生ソフトは金出して買うつもりだったが、無料ってすげえ太っ腹で胡散臭い。

Leawo Blu-ray Playerってヤツだが、会社情報見たら支那でやっぱり非常に胡散臭い。

一応、仮想PCのスナップショットを作成して、インストール前に戻せるようにしてからインストール。

スナップショットは、その時の仮想マシンの状態を記録しておくもので、その記録を元に復元すれば、ソフトのインストール自体を完全に無かった事にできる。

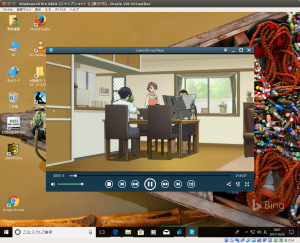

唯一持ってるBDの「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」を再生すると、問題無く再生できた。

フルスクリーンにしたら動きの激しいところはカクっとおかしくなるが、ウィンドウ状態で再生領域を小さくしたら、全く問題無く視聴できる。

これで、Blu-ray再生の為に、セレクタブルブートのWindwos 10を起動しなくて済む。

しかし、支那製ソフトは心配だのう。

まあ、仮想マシンは消えてもいいものしか入ってないし、暫くはパスワード入力もせずに警戒しよう。

このソフト使ってて、気付いた事は、「共有」ってのがあって、そこでソフトの感想を述べると、他の有料商品のライセンスがタダで貰えるようだ。

Blu-ray再生ソフトをばら撒く意図があるのは分かったし、iPhone用の有料ソフトがタダになるという構図は、やっぱり携帯電話から情報を抜くのが第一目的なのかねぇ。

穿った見方で、素晴らしいソフトを無料で提供してくれる会社を貶めるようで悪いが、払っているコストの割にリターンが少ないビジネスモデルを採っているのは、一体どういうメリットがあるのか? がよく分からない。

無料で配られている携帯電話用日本語入力のShimejiを、支那の会社が4億円で買収したのも、払ったコストの割にリターンが大きいとは思えず、キー入力情報の取得を目的としているように思える。

こういう動きから、中共の大方針として、敵国の携帯電話から情報を盗む事を目的に動いているように思える。

考えられる可能性を検討し、警戒するにこした事はないだろう。

しかし、

これで買った、ポータブルBDドライブが無駄になったな。